作者:张青松*

1980年至1989年,我四次赴南极考察。第一次是仓促上阵,和海洋局二所的董兆乾一起,跟着澳大利亚南极局长访问了美国、新西兰、澳大利亚和法国四个南极考察站,其意义是开创了我国南极考察新天地。第二次是我主动要求去澳大利亚戴维斯站越冬考察,一方面做地貌与第四纪环境变化研究,一方面学习建站和管理,收获多多。回来后同所内谢又予、李元芳、金力等,以及所外李家英、勾韵娴、蓝秀、朱志文等合作研究,出版我国第一部南极研究论文集,获中国科学院科技成果二等奖。我的越冬考察报告汇集了戴维斯站的建设和管理经验,提出了南极半岛、拉斯曼丘陵和维多利亚地等三个中国可以选择的建站地点。这对长城站和中山站的建设和管理都有帮助。第三次是去乔治王岛建我国第一个南极考察站长城站。作为中国首次南极考察队副队长,我十分努力,为选站和布局、协助指挥建站和科学考察做出了贡献,并且为之折断了两根肋骨,但出力并不讨好。第四次为弥补缺憾,再去长城站做本行研究,获得了识别南极洲海洋性冰缘地貌特征与变化过程的必要测量数据。下面我把4次南极考察的真实故事写出来,供大家参考。

生死未卜之旅(第一次)

第一次赴南极洲考察,对我来说完全是意外。

1979年12月19日,我和青藏队地貌组同志正在青岛疗养,编写报告,突然接到所里加急电报:火速回京,有出国任务。21日赶回北京,业务处左大康处长告诉我说:院里决定派我和海洋局一位同志去澳大利亚的南极凯西站考察访问,时间约2个月,1月6日出发。怎么去?去干什么?不清楚。具体准备工作让我同院外事局和国家海洋局联系。

我当时不清楚,现在也不十分明白,怎么会让我做中国南极考察第一人?只是听说,11月底或12月初,澳大利亚驻华大使向中国科学院秘书长钱三强先生转达,澳政府希望邀请二名中国科学工作者到澳大利亚南极站考察访问,后来商定科学院和海洋局各派一人。因为时间紧迫,院里决定在京区地学研究所遴选。优先考虑四条:身体健康,有野外工作经验,英语好,政治可靠。许多单位都为之争先,结果落到了地理所。所内符合条件的人很多。他们或者有重任在肩,或者一时回不来北京。我身体好,有青藏高原考察经验。可是,我不是党员,有讨厌的台湾关系。我的英语受益于所内办的英语口语班,老师是年届7旬的郑度的父亲郑老先生,结业时我在全班12个学生中名列第一,算是“英语好”的凭证。作为人证,沈玉昌先生向所领导表示:张青松的英语比我好。这样,我就以身体好,工作好和英语好“三好”和“一可以”(政治上也可以,台湾关系暂时不计较了)的资格得到了这一个名额。

半个月准备时间,实在太短。多亏“地理知识”编辑部的郑平和张庆祥等同志,无私提供南极资料和书刊,帮我填补空白。化地室朱文郁以及动物所和植物所同志帮我准备采样器具。我在收集资料过程中获悉:1979年11月28日,新西兰飞往南极的一架DC-10客机在罗斯岛上空坠毁,机上214名乘客和机组人员无一生还。南极大陆风大,气候恶劣,飞机失事率高。

我没有把这些信息告诉妻子和家人,只是在给党支部的信里写下了这样一段话:“------此次南极之行,我一定努力争取最好的结果,顺利归来。万一我回不来,请不要把我的遗体运回,就让我永远留在那里,作为我国科学工作者第一次考察南极的标记。------”。

首次南极之旅的全过程,记录在我撰写的“南极考察记”(知识出版社,1981年12月出版)里。其中最令我难忘的是归途中遭遇南大洋风暴的航行。在船上生不如死的感觉甚至动摇了我再去南极的信念。“塔拉顿”号运输船离开法国站不久便遇上了低气压强气旋。40米/秒的狂风,20多米高的巨浪,“塔拉顿”变得像一片树叶。我起不来床,两手紧紧抓住扶手躺在床上随着船体颠簸摇晃,背部皮肉都给磨烂了。无法饮食,不断呕吐,难受呀!风浪稍小,我登上驾驶室询问一夜航程多少?“塔拉顿”几乎原地未动!原来此时“塔拉顿”不能侧风向北,必须向西顶风开进,否则船体有倾覆之灾。上帝啊,这样折腾还不被折磨死?

幸好,风暴持续没有多久,“塔拉顿”顺利穿越西风带,并于3月5日驶抵塔斯曼尼亚霍巴特港。我和董兆乾在澳大利亚参观访问10天之后,终于在3月21日回到了北京。掐指算来,连去带回总共75天,在南极大陆生活43天。我没日没夜,勤奋学习,增长知识,结识朋友,获得了广泛好评。中国驻澳大使林平特意邀请我们前往堪培拉作汇报,举行盛大宴会,对澳方表示感谢。

回国后,人民日报、光明日报、工人日报和北京晚报等,以及中央电视台相继报道,并且高度评价我们的南极之行。我理解,媒体主要是突出中国对外开放,开始涉足南极考察,意义重大。记者不顾我的反对,就把“地质地貌学家”头衔加在了我的头上。为此我深感不安。当时有同事开玩笑对我说:沈先生只是地貌学家,你比他还多一个头衔!我只是去南极大陆转悠了一圈,所做工作和获得知识甚少。我的称谓记者说早了5年 。

1980年1月12日张青松(左3)董兆乾(左1)随澳大利亚南极局长C.McCue(左2),副局长K.Kerry(右2)等从新西兰基督城出发,飞往南极洲。

南极越冬之旅(第二次)

我在澳大利亚南极局看到从戴维斯站区采集的湖泊沉积和贝壳化石,据说,还没有人做过专门研究。于是我向麦科局长提出,要求参加1980—1981年澳大利亚戴维斯站越冬考察队。我的请求得到中澳双方的批准。我的任务是:(1)独立研究戴维斯站地区的地貌与第四纪环境变化;(2)学习建站和管理经验,为我国建设南极考察站作准备。

1980年8月,在北京召开青藏高原国际学术讨论会取得了巨大成功。乘着改革开放的浪潮,青藏队的中青年学者被纷纷送到国外进修学习。主管外事的副所长吴传钧先生曾问我:是否愿意去美国高山研究所进修?美差啊,去美国可以系统学习山地的综合研究方法,学好英语,待遇比较高,当然愿意!可是经过慎重考虑,我决定对吴先生说不,因为所内无人可以替代我去完成第二次南极考察任务。我不再去南极对科学院、地理所不利,而我并非所里派往美国进修的唯一选择。吴先生对我的意见表示赞赏和支持。最后决定选派孙鸿烈、张荣祖和张丕远等三位前往美国高山研究所,郑度则去了德国。

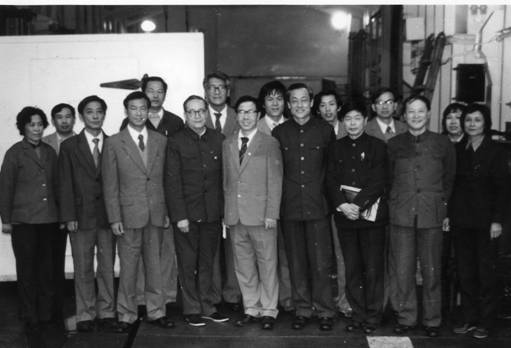

1980年8月,方毅副总理(前左4)在北京人民大会堂会见来访的澳大利亚南极局局长麦科(前左3),副局长克里(前左5),院地学部副主任王遵基(前右2)和海洋局局长罗钰如(前左2),以及董兆乾(后左2)张青松(后右2)等参加。

1980年12月15日—1982年2月18日,我在戴维斯站工作生活了11个半月,在澳大利亚南极局工作2个多月。因为我到戴维斯站晚了三周,为了赶时间完成夏季考察任务,必需多干活少睡觉,一天常常工作18-20小时。好在戴维斯站夏至(12月21日)前后有36个白昼,日夜都可以干活。外出考察,开挖剖面,采集标本,布设冰缘地貌测阵……等等。到1981年2月底,我采集的8箱标本和样品就乘上末班运输船运回澳大利亚了。

戴维斯站32个队员来自澳大利亚、津巴布韦、法国、捷克、英国和中国,组成站长领导的临时大家庭。3月-11月是南极洲的冬季,冬季比夏季工作要轻松得多。我除了进行自己的工作,就帮别人打下手,了解建站过程和管理方法,交朋友,学语言。那年我44岁,全站最年长,平易近人,又是中国使者,深受大家敬重。

在冬至(6月21日)前后,戴维斯站36个极夜不见太阳的日子很难过。人们的生物钟发生混乱,心烦意乱,加上工作中的矛盾,为一点小事就吵架打架。澳大利亚南极考察站历来有打群架的习惯,据说是因为澳大利亚人的祖先是英国流放犯人,有抗上传统,所以喜欢结伴打站长。其实是日常生活和工作中的矛盾,积少成多,到最后变成了集团对抗。为排解矛盾,我外出考察时,就同队员聊天,讲打架结怨影响自己前程的坏处,和睦相处多一个朋友多条路的好处。11月16日,站上为我举办生日宴会,队长、副队长以及众多队员在宴会上争着做自我批评,表示一定照我说的做,努力做好各自工作,保证离站时不打架,请我放心。他们含着泪向我敬酒,这一夜我喝了两瓶Rum酒,思想工作真管用。圣诞节前我回到澳大利亚向麦科局长汇报工作,他说他知道我在戴维斯站所做的一切,称赞我是一个不是站长的站长!他特别邀请我参加1982年8月在阿德雷德举行的第四届南极国际地学讨论会,会后在澳进行合作研究。

在给国家南极考察委员会的报告中,我提出了可供我国建站的三个地址:(1)南极半岛,(2)拉斯曼丘陵,和(3)维多利亚地阿德雷角。三年后,在没有南极运输船的条件下,我国于1985年2月在南极半岛以北的乔治王岛建立了长城站。1989年2月依靠“极地号”抗冰船,在拉斯曼丘陵建成了中山站。

1982年8月我在阿德雷德举行的第四届国际南极地学讨论会上,宣读了二篇论文,引起重视。接着同皮特森博士合作撰写了英文专著“维斯福尔德丘陵地貌与晚第四纪地质”(1983年澳大利亚联邦政府出版社出版)。我和谢又予、李元芳、金力,以及中国地质科学院、南京地质古生物所、地球物理所和北京大学等同志合作研究,撰写出版了20多篇论文,出版论文集。这些最早的中国南极考察成果获得了中国科学院科技进步成果二等奖。

1980年12月张青松在维斯福尔德丘陵采集湖泊沉积样品和化石。

1981年5月张青松(左)和澳队员考察冰川

1981年10月1日,张青松在戴维斯站大厅发表讲话,庆祝中华人民共和国

成立32周年。

1981年12月18日张青松离开戴维斯站,被万塔纳站长(右)

和澳南极局官员高兴地架着欢送上船

修筑长城之旅(第三次)

1981年我国申请加入了国际南极条约,由于没有自己的南极考察站和长期南极考察计划,中国不能成为南极条约的核心成员。为此,中国政府决定尽快建站。

1984年10月,我和董兆乾被任命为中国首次南极考察队副队长,协助郭琨队长建设南极长城站。我深感责任重大,决心贡献自己的全部知识和经验,建好管好长城站。郭琨队长曾对我说,他看重我的越冬考察经验,赞赏我的工作能力,并且希望我“火线入党”。4个多月实践证明:我不符合他的要求。本来就不喜欢“火线入党”的我,最后自然做不成党员。不过队员们认为我对首次中国南极考察队,无论选址或建站,是有功劳的。

1984年10月,万里副总理(左1)和胡启立同志(右2)代表国务院和中共中央接见即将出征的中国首次南极考察队,郭琨(左2)、董兆乾(左3)张青松(右1)参加。

中国首次南极考察编队的“向阳红10号” 远洋考察船和“J121”打捞救生船,没有抗冰能力,不能前往南极半岛海冰区航行,因此考察队决定,改在乔治王岛选址建长城站。12月27日,“向阳红10号”驶抵乔治王岛麦克斯威尔湾,发现我们预选的站址已经被乌拉圭人占据了。可是郭琨队长和陈德鸿总指挥等依然主张在那里建站。那里登陆困难,地质地貌条件差,场地小,架设通讯网和气象观测站困难,将来同乌拉圭人混在一起纠纷多。我通过判读航空照片,实地考察,取样分析,发现菲尔德斯半岛东岸,即现在长城站的位置,条件最好。于是我征得领导同意,召集科考班、通讯班和“向阳红10号”船副船长开会讨论,大家一致认定我建议的位置最佳,十分有利于建站、科学研究和我国长远利益。考察队党委最终接受了大家的意见,并报请国内批准。应该说,我在选址问题上,坚持国家长远利益,坚持科学民主,是完全正确的,决不是为个人抢风头,让领导难看。

12月31日,站址选定,全船开宴,迎接新年。我深知南极天气多变,必须争分夺秒抢时间,于是三次请缨,获准带领18名队员连夜登陆搭建帐篷,建起中国南极村。乔治王岛麦克斯威尔湾的风浪大,修建码头相当困难,建成后又被冲毁。我在一次码头抢险中,被钢索绊倒,胸部撞在水泥墩上。夜里胸口疼痛不能入睡,第二天到“J121”拍片检查,告知两根肋骨封闭性骨折,需静卧修养二周。可是三天后我便继续参加修筑长城站的战斗。

从1984年12月31日登陆到1985年2月15日建成长城站,我们全队加上“J121”的海军官兵,日夜战斗。大家最需要的就是睡觉,可是直到撤离,包括我在内,队员们都没有在新建的长城站睡过一夜。由于考察队提出的口号是“建站第一”、“一切为了建站”,我建议的“建站科研双丰收”,一开始就受到批评,所以我第三次去南极考察,只是建站,没做考察,科考班8个人完全沦为勤杂工,非常遗憾。

不过最让我难过的是,我未能尽孝。从北京去上海之前,我请求途中在常州下车,探望年迈的父母一天。请求未被批准,因为要我带队前往上海。装船任务完成后,我又要求回家探视病中的父母,还是不准。当时好像有预感,要与父母生离死别了。果然,1985年4月10日考察队返回到上海时,父母两周前双双逝世的噩耗把我击倒了!忠孝不能两全?只要给我一天时间是可以做到的啊!

1985年2月15日,中国南极长城站在乔治王岛落成,以武衡为团长的政府代表团前往祝贺。

2006年长城站新貌

1985年4月10日,叶笃正副院长(前左4)和孙鸿烈(前左6)、孙玉科(前右3)、滕吉文(前右2)等到上海迎接南极考察归来的张青松(前左5)、唐质灿(前左3)、王荣(后左2)、刘小汉(后左3)、贺长明(后左4)等。

弥补缺憾之旅(第四次)

为了揭示乔治王岛冰缘地貌的形成机制, 1988年12月-1989年2月,我再次到长城站考察。多谢第五次南极考察队李果队长及诸多同志帮助,使我获得了整年监测石环生长的数据。据此,我撰写了一篇重要论文:东南极大陆维斯福尔德丘陵与西南极乔治王岛冰缘地貌的比较研究。文中给出的石环扩张数据,是对定量研究极地冰缘地貌的一个贡献。

同年去长城站的兰州冰川冻土所陈肖柏教授,带去了一台争光10型轻便钻机。我在离开长城站前3天借用陈的钻机在海拔15米的燕窝湖边试钻,结果在4米深处打出了富含贝克化石的海相沉积地层。之后发生塌孔,无法继续。行期已到,只能把后续工作交代给陈肖柏去完成。后来得到好消息:陈肖柏在燕窝湖边钻取了近20米的岩芯,运回了国内。继而得到坏消息:由于单位和队员之间不能真正合作,这些岩芯并没有充分测试和分析,没有获得有价值的成果来,白费劲,可惜了!

*张青松(1936—),1962年至退休在所。研究员。