(中国科学院地理科学与资源研究所 杨逸畴)

横穿沙漠腹心流动沙丘带的第一天,因为各种准备工作的耽误,我们直到下午7时才出发。10个人,16峰骆驼,浩荡西行,向“死亡之海”的腹心前进。我们带了l:100 000地形图,用罗盘定方向,以GPS定点导行,年轻的小赵、川岛和翻译先行,中间是我、老周和小寺、田部,最后是骆驼队。我们看准方向,只是直线行进。由于骆驼行走往往选择沙海中平坦的地方绕行,因此骆驼队每天要比我们晚两到三个小时赶到宿营地。

在沙漠腹地考察

就在这次科考探险中间,我深深体会到这次前无古人的大漠腹地开拓之行,是一次真正的艰难的探险,甚至可以说是一种冒险。缺水,极度的饥渴,由于水土不服,一路没完没了拉稀跑肚,所谓“好汉架不住三泡稀”,我们的体力急剧下降;沙灌在鞋里摩擦,满脚起泡,一步一疼。最可怕的是中午极度的酷热,实在难熬。可以毫不夸张地说,我们几乎每天都是在生理的极限情况下进行挣扎,面临生死抉择。我是随时准备着倒在酷热的滚烫的沙地上再也爬不起来的。整个穿越过程中,一种担忧的阴影一直笼罩着我,但又难以表白。因为是第一次穿越“死亡之海”,前途如何,心中茫然无数,能考虑到的就是严格控制用水,心想只要有了水,就能走出沙海去。但一旦遇上沙漠风暴,那后果就不堪设想了。狂风骤起,飞沙走石,整个大漠就会变得像愤怒的海洋,起伏的沙丘会变得像汹涌的波涛那样变动不定。沙尘暴遮天蔽日,几米之外难以看清人影。在这种情况下,沙地上我们赖以导行、联络的脚印就会被一扫而光,而我们前后隔断的三批人驼,到那时就会在茫茫沙海里迷失方向。一旦走岔了路,与驼队失散,无水无粮,在这无边的沙海中,就非死不可。我是想到这一点的,同行的老周是沙漠专家,也想到了这一点。但我们不可能大家聚成一团集群行动。因为一路上还要有不同专业的考察任务要做,和驼队一齐走也实在太慢,长时间在太阳下曝晒,非有人倒下去不可。为此我们只能忧心忡忡地冒险,闯了下去。托老天的福,这次在沙海中没有遇到大的风暴。

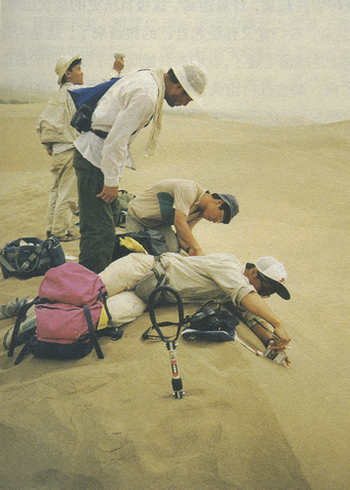

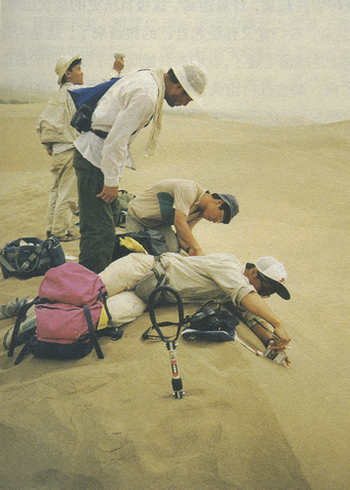

贴在沙面上,兴许能有一丝凉意

当天下午出发后,我们穿过克里雅河,在长着芦苇、红柳的盐碱滩地上穿行,又越过这新干三角洲中一些片状的流动沙丘带和胡杨、红柳沙包地带,到晚上10时太阳落山了才在一处流动沙丘的盐壳丘间洼地内宿营下来。大家趁着茫茫的暮色搭帐篷,埋锅做饭。通过GPS定点在地形图上一计算,才走了六七公里。也就是说,每小时只走两三公里的距离,这就算是比较快的速度了。因为当天出发迟,没有受到酷热的“照顾”,大家情绪很好。晚饭后,一轮明月悬挂在沙漠上空,大家捡来胡杨枯枝和红柳条,架起簧火,中日双方队员和驼工共聚在沙丘上,喝啤酒、吃罐头,不分彼此,唱歌跳舞,欢快地度过了在沙漠腹地第一天的野营生活。中日两国人员今后就要在这大漠沙海里同生死共患难,共同完成探险考察任务。

第二天,越过面前的沙梁,就进入了克里雅河西侧的老干三角洲的范围了。这些老干三角洲的面貌与新三角洲迥异。满目全然是连续的沙丘,不过沙丘间常常出现一些条带状的丘间洼地,长着一些胡杨。大部分胡杨已枯死,干枯的胡杨树干被风沙扭曲成千奇百怪的姿态,有的像张牙舞爪的怪兽,有的像丑陋的鬼魅,在空旷寂静的沙漠里,使人感到神秘而恐惧,一片凄凉的衰败景象。有的沙丘上长了一些红柳,稀稀疏疏。绿色愈来愈少了,显然,在老干三角洲上,由于水系的东迁,地下水位降低,风沙趁机侵袭,沙漠化正在扩展之中。由于没有经验,我们一早起来吃了点稀饭,就等待和骆驼队一齐上路,不想骆驼队准备起行的工作十分麻烦,等骆驼队装好驮子起行时,竟已过去两个多小时了,这样我们实际出发的时间已是正午12点了。这时,太阳已经几乎直射地面了。我们冒着火辣辣的太阳前进,无穷无尽的起伏沙丘,构成一道道沙岭和沙谷,单调、寂寞、乏味,太阳晒着,外加从一出发就拉稀跑肚,我头昏眼花,两腿发软地在沙漠中跋涉着。沙丘难走,浮沙处一脚踩下去足有尺把深,看到特殊的自然现象,还得停下来观察、测量、记录、照相等等。就这样走到下午四点,随身带的3公斤装水桶已喝得滴水不剩了,脚下穿的旅游鞋都被沙面烤得发烫,鞋袜灌满沙子,满脚燎起水泡。一步一喘地翻过一座座沙山,两眼只是看着沙面,脚在机械地移动着,茫茫的沙海中就只看到自已的影子伴随着自己。一种孤独、寂寞的感觉不时袭上心头,精疲力竭到再也不想看一看周围沙丘,更不愿意回头看一看自己的脚印和同伴在哪里。嘴里干苦发黏,上下颔和舌头上也沾上不少沙土,黏结在一起了,连说话的力气都没有。啊!这就是“死亡之海”的味道。最后半小时,只感到一阵阵的沙面热辐射,似乎透不过气来了,两眼发黑,重影道道,脑海一片空白,踉踉跄跄、跌跌撞撞地前进,心中只有一个念头:坚持,绝不能倒下来,走,走,走! 当我有片刻头脑清醒时,我想,如果天上有一丝云彩,给我投下一缕阴凉有多好啊! 周围哪怕有一棵小树、一丛小草,给我带来一处遮阳的阴凉也好啊! 可是灰青色的天,又哪来一丝云彩,茫茫沙海又哪来树和草! 啊! 可怕的“死亡之海”,你竟是那样的绝情。

一棵小红柳都是难得的避暑之处

终于,我们看到了一棵胡杨树,一棵枯枝累累濒临死亡的胡杨树,它给了我们这些沙漠的“亡命者”一片希望。我们拼尽最后一点气力靠了过去。看到先到的小赵、川岛和翻译已先到树下,他们挖了好几个1米多深的沙坑,躺在里面,把沙盖在上面,来抵抗那酷热的曝晒;同时,把衣裤脱下来挂在树梢,以期投下一片阴影遮阳。我们后续的人到那里,见到挖好的沙坑,都一下子倒了下去,感到周围的湿沙一阵阴凉,就这样竟也有半个多小时没有喘过气,说不出话来。事后大家说,要不是遇上这棵救命的树,我们都得倒在沙丘上烤干了,再也坚持不下去了。后续的小寺君到达后,把简单的气象观测仪器架在沙丘上,一测气温为38℃,沙面温度是64℃(17时15分)。显然,这时还不是温度最高的时候,事实上以后几天下午三点至四点测得的沙面温度大致都在70℃。大家说,冒着8月的高温深入沙漠腹地探险考察,在人类探险史上还是第一次。70℃的高温鸡蛋都能蒸熟了,何况人乎? 酷热实在令人难熬。

聪明的日本队员小寺浩二这样避暑

由于这是第一次经受高温的考验,掌握的时间又不好,体力过度消耗,当倒在沙坑里之后,几乎整整一个下午,我浑身感到说不出的难受,每一个细胞都乏力发胀,坐也不是,站也不是,躺也不是。我当时想着自己年纪大了,要犯心脏病了。但当缓过气来,一问周围的年轻人,他们都说有同样感觉,可见这是乏力到了生埋极限的表现!在沙坑休息两个小时以后,后面的骆驼队到了,我看到骆驼也一个个伸长脖子趴在沙地上喘息,抗御难熬的酷热。为了能活下去,为了能继续前进,我们发放了水和饮料,说服大家无论如何要吃些东西。虽然当时大家都跑肚拉稀,又如此疲乏,但在这难耐的高温下,大家都不想吃东西。我们把带的干粮(馕)发给大家啃上儿口,和着水吞下去。肚子有了垫底的,我想,又能坚持下去了。当天,我们在沙坑里苦熬到晚上7点,又继续前进了。当时,连经惯沙漠风险的驼工也说,冒着8月高温进沙海,我们也是头一次,人和骆驼都遭罪,实在是太冒险了。对那可怕的沙漠,我们是连看都不想看它一眼了。话是这么说,但那时我们已经没有退路了。想起来,当初斯文赫定、斯坦因等人都是在冬季驮运着冰块进沙漠探险的,他们死里逃生回去后,连声感叹说:啊,死亡之海,可怕的死亡之海! 今天,我们也体会到这一点。不过,通过头两天酷热的考验,我们总结了三条生死攸关的经验:一是无论如何,明天起身后,要吃饱喝足,提早出发,争取10点钟以前动身,争取趁上午凉快些多赶些路;二是无论如何,殿后的骆驼队要跟着我们的脚印前进,绝对不能失散;三是无论如何,两三点之间,导行者哪怕遇到一棵枯死的胡杨树或是一丛稀疏的红柳,都要停下来挖沙坑,让大家躲过中午的酷热,到下午7时再继续前进。

稀疏的几枝红柳成了我们最好的遮阳之地

在我们历时一周,徒步一百余公里的行程中,我们每天都是这样顶着酷热前行。在稀疏的红柳树下,在孤立的红柳沙包下,在枯死的胡杨树下,我们都靠挖沙坑苦渡难关。记得第三天,我们走到一处沙丘间的洼地,这里是洪水潴塞过的一个封闭洼地,地表结着一层厚厚的盐碱壳,白花花的,里面竟奇迹般地长着一棵枝叶稀疏的红柳,它固定着一个沙包,我们下午到达后就赶紧围着红柳挖沙坑,然后挂起衣裤把自己埋在沙坑里。我看到,最痛苦的是田部君,他的双脚十个脚趾都打起了血泡。每次脱鞋袜时都咬着牙,“咝哈咝哈”地把带着血印的袜子拉下来,惨不忍睹。苦中作乐的是小寺君,他在红柳沙包中心挖了一个近两米的深坑,挖出了地下水,高兴极了。于是他取了水样,测了水温,试了水质,然后脱去衣服,竟在坑内洗起澡来,使大家羡慕得不得了。与此同时,驼队也到了,驼工看到地形很好,也在洼地中心挖起水来。他们挖一个大坑,到两米多深处见水。由于有了水,我们决定当天不再前进。在这里存足水,让骆驼喝足水,以保证后面的行程。于是随着太阳的西斜,大家轻松起来。驼工把水一桶桶存起来,让一峰峰骆驼饮足。此水苦咸,人无法饮用,于是大家把水桶装满,作了进沙漠以来第一次的刷牙和洗脸,年轻人则把自己埋在沙里,洗起沙浴来了,把那盐碱汗渍斑斑的衣服也放在沙内揉洗了一遍。苦中作乐,我们要养足精神,迎接明天。

在沙漠腹地考察

另有一天,天擦黑时已是10点多钟了,我们就在沙丘上宿营。小寺君等首先把气象观测仪固定在沙丘上,开始定时观测。草草吃完晚饭已是夜里12点左右,几个日本朋友挑灯夜战,架起轻便钻就在营地近旁的沙丘间洼地打起钻来,他们连打三口钻井,进行取样、定位。每口井都打到两米多深见地下水,一直苦干到半夜3点多才休息,这种严肃的科学精神,着实令人敬佩。

(作者简介:杨逸畴,江苏省武进县人,地理地貌学家、科学探险家。1957年毕业于南京大学地理系,现任中国科学院地理科学与资源研究所研究员。杨逸畴先后二十余次上青藏高原,八次深入雅鲁藏布大峡谷、五次深入塔克拉玛干沙漠腹地进行科学考察探险,是世界第一大峡谷雅鲁藏布大峡谷的主要论证和发现者。)